原标题:空间焕新 文化润心

漓江书院未来方舟店一隅。

南宁东站高铁读书驿站。

读者在邕州书院阅读。

走进明清老宅改造成的书院听相声;在博物馆书房读甲骨文;从高铁读书驿站借书,让旅途一路书香相伴……这些看似小众的文化场景,正悄然融入城市的文化肌理。景区里的书院、博物馆里的书屋、候车厅里的阅读驿站、居民楼下的社区书房……当这些“小而美”的公共文化新空间成为群众身边的文化会客厅,一卷墨香留存的书籍、一方艺术的展览天地、一场动人的交流分享,让人们在生活的每个瞬间、旅途的每段行程都能有文化相伴,与美好撞个满怀。

阅读空间,不止阅读

“我想把这张卡片送给我的妈妈,图中的小狗是她、小猫是我,小狗小猫永远是好朋友!我爱妈妈!”在南宁市邕州书院举办的OH卡绘画亲子读书会上,当小雪从6岁半的女儿口中听见这句话时,眼眶瞬间湿润。或许对于旁人而言,这只是再简单、纯真不过的表达,但对于小雪来说,内向的女儿能够鼓起勇气在一群陌生人面前表达爱,让她既意外又感动。

这是面向亲子家庭展开的一场温馨、疗愈的沙龙。在心理咨询师的解读下,家长通过孩子现场绘制的铅笔画,得以窥见孩子丰富多彩的内心世界。

从读书分享会到硬笔书法训练,从非遗茶艺体验到经典电影展映。邕州书院自2023年1月运营至今,共开展各类文化活动近850场,惠及读者群众达32万人次,不同的活动满足了群众日益增长的多元文化需求。“以前常为带孩子去哪儿玩发愁,现在这样的活动既省心又能让孩子增长见识。”南宁市民唐女士每逢周末都会带着儿子豪豪参加一些阅读场所举办的公益性文化活动,她明显地感觉到,豪豪的性格逐渐变得开朗了,开始主动和陌生孩子交朋友了。这个变化让唐女士非常欣慰:“比起去旅游看风景,孩子更喜欢这些好玩、有趣的活动。”

当公共文化服务从“物理供给”向“情感连接”质变,更注重空间美学设计、功能复合性以及服务智慧化的新型公共文化空间,强调与社区、商圈、景区等生活场景的深度融合,以满足不同群体的阅读需求、情绪需求、美育需求、社交需求。

“太宝藏了!我从未想过能见到一套实体《甲骨文合集》,还有这一柜子的《明实录》《金文总集》等日常很难接触到的工具书。”杜先生是一名古籍爱好者,他偶然走进位于自治区博物馆4楼的瓯骆书房,不由感叹:“这里阅览环境太好了,还给大开本、较重的图册提供了立式搁架。这些文博类图书很专业、很难买,能看到对读书人来说是很难得的。”

在这间开在博物馆的书房里,5万册文博典籍铺开历史长卷,为参观博物馆的游客和社会公众打造文博、考古类的休闲阅读空间。近日,瓯骆书房还邀请了来自北京画院的专业老师,以“兰草团扇”“传统版画”为主题开展创作体验活动,带领青少年感受艺术之美。“遇上有活动的时候,我们在这里一待就是大半天,孩子能有收获,自己也能充电。”罗先生经常与妻儿到博物馆,交通方便、环境舒适、活动丰富的文化空间,充分满足了家长带娃需求。

阅读,只是新型公共文化空间的一项基础功能,而非全部价值所在。这些空间如同文化生态的微型宇宙,以阅读为支点,撬动起知识传播、社交互动、美学体验等多元价值的融合共生。它们既是知识传播的载体,也是情感交流的枢纽,更是城市文化活力的缩影。

要颜值,更要情绪价值

有别于传统公共文化空间,新型公共文化空间更注重美学表达,更符合当下年轻人追求的氛围感。

在南宁市三街两巷历史街区金狮巷,漓江书院的出现为游客们提供了驻足休憩的新去处。

迈过两重门槛步入庭院,清水墙将喧嚣声留于墙外,扑面而来的中式美学氛围感让人不由放慢脚步。木门铜环、藤编桌椅,书院中随处可见的盆栽造景增添了些许幽深的绿意。“走进来的时候,心都静了。”山东游客宋女士感叹道。

整个书院呈四进三院式,保留了典型的明清岭南建筑风格。书院深处还有一间后院茶堂,茶堂里挂着横幅:南宁陆柒相声会馆。工作人员告诉记者,每周五晚8时这里会举办相声演出,常常满座。

书店文创区,不少游客正沉浸其中。“你看,这个木制书签真特别。”“来我这看,这面墙上的盲盒书也很有意思。”倒霉症、百年孤单症、不开心症、大聪明症……每一本书籍由牛皮纸统一包装,按照不同的“病症”放在对应的木格中,书籍封面均贴有一张处方笺,写着让人忍俊不禁的描述语。

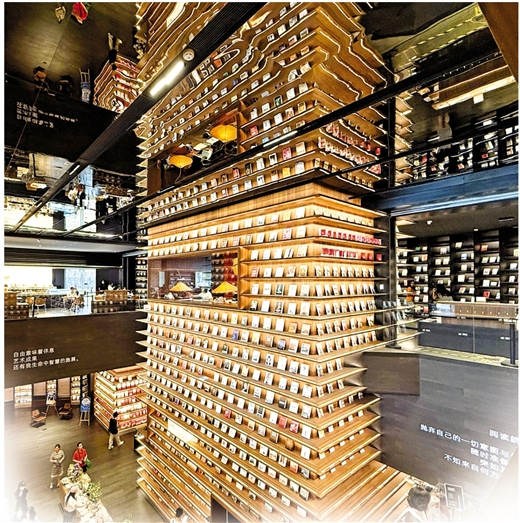

如果说漓江书院金狮巷店给大家留下的印象是古色古香、闹中取静、文创有趣,那么科幻风、未来主义则是漓江书院未来方舟店的美学标签。

“它的外观酷似银河战舰,店内光线却轻柔温和,高低变换、大小各异的门洞配合镜面设计,视觉冲击感太强了!”大学生姿姿走进书店后,立即在社交平台上分享眼前的震撼。同时,“南宁版‘霍格沃茨’图书馆”“镜面迷宫”“魔幻书店”等相关词条在社交平台上频频出现。书店从去年底开业至今,人流量最高时可达到一日近3000人次,热度可见一斑。

书墙前,年轻人架着笔记本电脑敲击键盘、戴着贝雷帽的情侣举着手机反复调整角度;阅读区,妈妈一手摇晃着婴儿车,一手翻阅育儿书籍,目光在书页与孩子脸庞间来回流转;休闲区,中年男子倚着沙发靠背翻阅《客居深山》;书店角落,烘焙店不时散发出咖啡面包的香气……一幅生动的人文图景在这个艺术空间中被勾勒出来。多业态共同生长让书店变得更有活力,公共文化服务通过“文化+商业”的复合形态摆脱了单一属性,提供了可持续发展的良好循环模式。

“创新,是我们的传统,更是我们的生命。做书人的最大心愿,就是让好书与懂它的人相遇。”广西漓江书院文化传播有限公司总经理于媛媛说。为此,书院非常重视空间的视觉表达作用,橱窗如何吸睛、书籍怎样陈列、主题如何编排……每一处细节打磨,既是运营者对空间美学与功能的深度思索,也是向读者发出的一场关于阅读与探索的诚挚邀约。

作为广西出版传媒集团旗下的文化系书院、漓江出版社管理运营的新文艺实践平台,从2017年开始,漓江书院三祺店、金狮巷店、广西大学店、童书馆、未来方舟店陆续建成,受众群体覆盖了儿童、青少年、在校大学生以及社会人士。每家分店由于定位不同,面向的客群不同,在橱窗设计、陈列摆设到图书类型、活动策划等方面也各有侧重。近年来漓江书院还举办了近2000场活动,从最初的读书会延伸到了艺术分享、观影课堂、亲子活动、大师讲座、文艺剧场等,为读者提供超过10万种图书选择,售出70多万本书籍。

吸引人走进来的或许是设计美学,但让人留下的永远是情绪共鸣。在这些新型公共文化空间里,阅读不再是孤立的个体行为,而是可以通过分享、讨论等形式,催生出知识共享、情感联结的社交网络,成为缓解现代社会孤独感的文化良药。

家住翡翠园小区的韦晓钰,喜欢在下班后到南宁万象城的西西弗书店闲逛,她说这是她的治愈空间。处于待业期的张新鑫也喜欢在商场里找一家书店待着:“商场里的书店氛围相对轻松一些,能让我调整最近的状态。”对张新鑫来说,这是他拨开迷雾的精神旷野。

新型公共文化空间,更像是一个可纳万物的多维容器,将人类的情感涟漪悉数收揽。

从“怎么建”到“怎么用”

挑书、刷身份证、放图书感应、点击屏幕……两三秒后,图书借阅成功的信息在自动借阅机上显示,张超拿起书回到候车座位开始翻阅。“等车嘛,闲着也是闲着,拿本书在路上看看也挺好的,到站后也能还。”由于异地工作,他每周末往返于南宁、北海两地,高铁读书驿站的出现让他眼前一亮。

如今,乘坐高铁成为大多数人的出行选择,当人来人往的高铁站化身全民阅读新场景,“快交通+慢阅读”的奇妙碰撞,丰富了现代人的出行文化。广西高铁读书驿站是自治区文化和旅游厅、中国铁路南宁局联合自治区图书馆共同打造的新型阅读空间。2024年底,经过5年的建设,全区14个高铁读书驿站实现了“通借通还”,以“纸质文献+数字资源+自助借阅”的服务方式,为出行群众提供便捷的公共文化服务,让“上车借书、车上阅读、下车还书”成为现实。

这一创新之举,使广西成为全国首个“高铁阅读全域通”省份,为公共文化服务的中国创新增添了广西元素。据了解,仅今年一季度,全区高铁读书驿站阅览量已突破101万人次;去年底推出的“书香铁路·走读广西”小程序,植入AI馆员提供线上服务;41趟“阅读·悦行”主题书香列车让书香流淌……一系列数据反映了群众出行的阅读需求。

搭建新型公共文化空间固然是好事,但是如何找到吸引眼球与滋养心灵的平衡点,让群众看得开心、用得舒心,让文化流量转为留量,是空间运营者的必答题。5年来,自治区图书馆馆长秦小燕和她的伙伴们一直在想办法破题。

“现在高铁读书驿站大部分采用开放式设计,减少了墙面给旅客造成的视觉阻碍,让大家可以一眼看见。我们也通过举办各种活动提高大家对高铁读书驿站的认知度,吸引更多旅客走进来,知道这里有书可以看,在旅途中可以尽情享受阅读的快乐,就是我们努力的目标。”目前自治区图书馆正持续优化广西高铁读书驿站资源配置、构建智慧服务体系,让旅客能更便捷地使用读书驿站。“为了更适应当代阅读习惯,我们一直在加大对电子书的投入;在全区14个设区市的高铁出站口设置还书箱,方便旅客快捷还书;接下来计划举办常设性展览,为旅客提供更丰富的文化服务和体验,让书香直达基层。”秦小燕说。

近年来,广西持续完善现代公共文化服务体系建设,高度重视新型公共文化空间的打造,按照“规模适当、布局科学、环境优美、业态多元、特色鲜明”的原则,创新打造了一批“小而美”的新型公共文化空间。

南宁市新华书店23号店、桂林市七星区24小时智慧阅读“微书馆”、柳州紫荆花文化创意廊、北海涠洲岛海岛智慧书房……从温馨的社区角落到如画的景区一隅,从熙熙攘攘的候车厅到海浪轻拍的海岛,城市书房、阅读驿站、文化创意空间如雨后春笋般在广西涌现,嵌入社区、学校、商场、公园、景区,以极大的便利性覆盖不同群体,形成“阅读+社交+美育”生态圈。

但是,新型公共文化空间因其“新”,不可避免会出现“成长的烦恼”,其实际运营中暴露的一些痛点,也需要被看见。

记者在走访中看见,部分空间人流稀少、门可罗雀。“找不到在哪儿”“以前去过但现在关门了”“这地方到底是景点还是书店”等网友疑问,在社交平台上屡见不鲜。即便公共文化空间从单一功能向“第三空间”(社交、学习、休闲)转型,其核心仍是通过文化赋能提升生活品质与居民幸福感。如何更好地激发空间活力、保持持久生命力?如何平衡其商业运营与公益属性?如何通过众创、共享模式让民众成为空间的共建者?从“怎么建”到“怎么用”,运营者们在思考,也在行动——

自治区博物馆与自治区地方志办合作,在瓯骆书房设置“方志角”;自治区图书馆通过后台监测高铁驿站借阅数据,动态调整书籍配置;邕州书院引入非遗代表性传承人等担任策展人,让文化活动更适配读者需求;漓江书院开发IP文创、引入相声剧场,用商业反哺公益……

通过场景生活化实现文化浸润,借助运营专业化激活空间活力,依托服务数字化突破时空边界……让专业力量与大众智慧碰撞,激发文化空间生命力。这些未写完的文化脚本,还在等待更多人参与、体验、激活。

它不必完美,但必须足够鲜活。(广西云-广西日报记者 柳思羽 秦 雯 文/图)